国立大学法人職員の試験対策!筆記試験の勉強時間は6ヶ月が目安

国立大学法人の正規職員になるには、国立大学法人等職員統一採用試験を受験し、合格する必要があります(独自採用枠・社会人枠・正社員登用を除く)。

事務系の筆記試験(教養試験)の合格倍率は2~4倍、筆記試験合格には半年程度の勉強期間が必要で、6~7割の正答率が合格のボーダーになります。

- 国立大学法人の筆記試験合格には6ヶ月程度の勉強時間が必要。

- 教養試験対策のコツは「過去問の研究」と「捨てる範囲を決めること」

- 筆記試験合格のボーダーは6~7割

本記事では、国立大学法人等職員統一採用試験の筆記試験を突破し、現役国立大学職員となった筆者が、大学職員の試験対策のコツを紹介します。

国立大学法人等職員採用試験:教養試験のボーダー

令和7年度の試験案内を参考に、国立大学法人等職員統一採用試験の基本的な情報をまとめます。

| 試験区分 | 事務・図書・各技術(電気・機械・土木・建築・化学・物理等) |

|---|---|

| 受験資格 | 1995年以降に生まれたもの |

| 試験種別・試験時間 | 教養試験(120分) |

| 出題数 | 40問 |

| 試験内容 | 一般知識(20問)、一般知能(20問) ※大学卒業程度の難易度 |

国立大学法人の職員になる正規ルートは「国立大学法人等職員統一採用試験」に合格し、各大学で行われる面接試験に合格するルートです(この他に、社会人枠採用などもあります)。

国立大学法人は、筆記試験(一次試験)を地区ごとに共通で行っています。

筆記試験から面接まで1ヵ月程度は時間がありますので、まずは筆記試験の対策に集中しましょう。

筆記試験は毎年、30歳になる年度まで受験できます。

試験内容は大学卒業程度の一般知識問題と一般知能問題で、公務員試験で勉強するものと同じ内容のため公務員と併願する人も多いです。

国立大学法人等職員統一採用試験筆記試験の合格ボーダーは、6~7割と言われています。

40問中24問正解すれば合格の可能性があり、28問正解すれば、ほぼ合格できると考えていいでしょう。

具体的なボーダーの推測については以下の記事を参考にしてください。

筆記試験の合格倍率は事務系・図書系で2~4倍、受験者数の少ない技術系では2倍未満になっています。

簡単な試験ではないものの、しっかり勉強すれば合格できる試験になっています。

【参考】関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 令和6年度実施結果

国立大学法人職員の勉強時間・試験対策のコツ

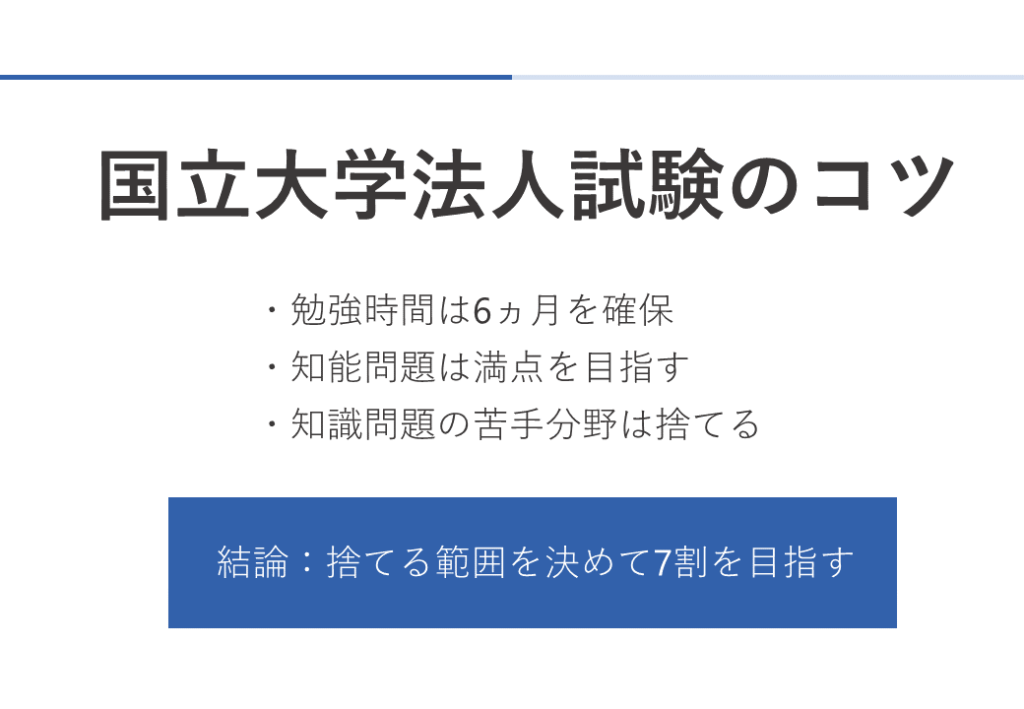

国立大学法人等職員採用試験に合格するポイントは次の3つです。遅くとも試験の6ヵ月前から勉強を始めるといいでしょう。

- 勉強時間は最低6ヶ月を確保

- 過去問題で出題傾向を研究する

- 捨てる範囲を決めて勉強する

勉強時間は最低6ヵ月、1日2時間が目安

国立大学法人の職員は、平成15年まで国家公務員でした。

その名残で、公務員と同じく「教養試験」が1次試験になっています。

試験内容は専門科目がないため、国家公務員試験ほど難しくありませんが、事前の対策が必要です。

試験範囲が広く、標準的な勉強時間は300~400時間と言われています。

1日2時間の勉強をすると考えると、試験の6ヶ月前には勉強を開始するといいでしょう。

過去問題で出題傾向を研究する

勉強を始めるのに「国立大学法人等職員統一採用試験」の過去問題を一度解いてみましょう。

国立大学法人等職員採用試験攻略ブックは過去問題のほか、仕事紹介・予想問題もあるため、概要を理解するのにおすすめです。

五者択一の選択式なので、少なくとも20%くらいの正答率にはなるでしょう。ここで重要なのは「分野」ごとに自分の正解率・得意不得意を把握することです。

筆者の場合は初めて解いたとき、次の状況でした。

- 知能分野・・・正答率7割

- 知識分野の人文科学・社会科学・・・正答率5割

- 知識分野の自然科学・・・正答率0割

この状況から、ボーダーを確実に越える正答率7割に向けてどのような対策をとるかを考えます。

捨てる範囲を決めてボーダーを越えるように勉強する

過去問題を解いたら、苦手な分野を捨ててしまうのが得策です。7割の正答率があれば、ほぼ合格することができ、筆記試験の正答率は2次試験(面接試験)以降に影響がないからです。

問題は「知能分野(一般知能)」と「知識分野(一般知識)」に分かれます。

知能分野(一般知能)は満点を目指す

知能分野で出題されるのは次の範囲です。

- 文章理解・・・文章を読んで理解する問題(現代文・古文・英文)

- 判断推理・・・論理的思考力をためす問題

- 数的推理・・・確率、図形、倍数などについて解決できる能力を図る問題

- 資料解釈・・・資料を見て解釈できるかを問う問題

知能分野は試験時間の大半を使って、満点を目指すのが基本です。

「文章問題」「資料解釈」は大学を卒業している人であれば、時間をかければ解ける問題が多いです。

「判断推理や数的推理」という分野は数学が苦手な人は難しいかもしれません。しかし、解き方のコツがあるので、何度も問題を解けば満点が目指せます。

(判断推理・数的推理に特化した問題集も多く出ています)

英語に関しても苦手という人は、思い切って捨てましょう。試験対策に勉強時間を使わず、本番は勘で答えましょう。

捨てる分野以外で満点を目指せば問題有りません!筆者は文系大学の出身で、数学も得意だったので、9割は正解できたと思います。

苦手だと思っていても、毎日問題を解いていればできるようになってきます。

知識分野(一般知識)は捨てる分野を決める

知識分野は範囲が広いのが特徴です。高校までで学習する範囲が基本とはいえ、受験勉強に使わなかった科目もあるはずです。

さらに、一般的な事項というよりはしっかり勉強していないと解けない問題が出題されます。

- 人文科学・・・地理、歴史、倫理

- 社会科学・・・公民、現代社会

- 自然科学・・・物理、化学、生物、地学、数学

筆者の場合は、大学受験で使った「世界史・現代社会・地学・数学」は知識があります。

一方で、「日本史・物理・化学・生物」はほとんど覚えていません。

筆者が決めた対応は以下のとおりです。

- 人文科学・社会科学→参考書で対策

- 自然科学→全く勉強せず、捨てる

過去に勉強したことがあるものなら、記憶をたどることができますが、物理や化学を0から覚えるのは正直キツイです。

自然科学の分野で正答率が2割でも、他で8割以上正解できていれば総合では合格できます!

勇気を持って「捨てる」という選択をすることが重要です。

国立大学法人の試験対策におすすめの参考書は以下の記事で紹介しています。

【関連記事】国立大学法人職員教養試験の参考書おすすめランキング

国立大学法人職員試験は勉強時間なしでの合格も可能?

国立大学法人職員の試験範囲である教養試験は、最低でも半年間の勉強時間が必要と言われます。

一方で、中には勉強をほとんどせずに筆記試験を突破している人もいます。

- 難関国立大学卒業など、もともとの学力がある

- 予備校や学習塾で高校生への指導経験があり、知識が豊富

- 過去に教養試験対策をしたことがあり、基礎知識が身についている

筆者の周りでも、旧帝大卒の高学歴者や、公務員からの転職者はほとんど勉強しなかったと話しています。

過去問題を解いてみて、既に7割以上の正答率になる人は、直前の対策だけで合格できてしまうかもしれませんね。

ちなみに、筆者も1ヶ月程度の勉強時間で筆記試験に合格しています。試験対策の方法に興味がある方は以下の記事も読んでみてください。

筆記試験以外の試験対策

ここまで統一採用試験の筆記試験対策のポイントを紹介してきましたが、それ以外の対策についても紹介します。

国立大学法人職員の面接対策

筆記試験に合格した後は、各大学での面接試験に挑むことになります。

大学職員ならではの面接対策のポイントは「コンプライアンス意識」と「公的機関向けの情報収集」です。

面接試験対策のポイントは別の記事にまとめています。

関連記事:大学職員の面接対策のコツ!質問の定番5つと志望動機のポイント

関連記事:大学職員の最終面接で聞かれた質問を紹介!倍率や逆質問のコツも解説

国立大学独自採用試験の対策

国立大学法人では、統一採用試験(筆記試験)を要しない独自採用試験での採用を強化しています。

独自採用試験は、主に社会人経験のある人を対象に各大学で独自の方法で行っている採用試験です。

経歴やスキルを重視した試験のため、統一採用試験の受験年齢を越えてしまった人にもチャンスがあります。

筆記試験が重視されない分(筆記試験が全く無い大学もあり)、書類選考・面接選考の倍率は非常に高いため、簡単な試験ではありません。独自採用試験の対策のコツは以下の記事で紹介しています。

私立大学職員の試験対策

私立大学職員転職の試験対策は、国立大学の独自採用試験に似ています。

- 筆記試験は重視されていない

- 書類選考・面接選考が高倍率

- 経歴や資格・スキルが重視される

私立大学職員(特に有名大学)は採用数が少ないため、情報収集が重要です。

転職サイト・転職エージェントに登録して日々情報収集を進めるといいでしょう。国立大学志望の方も、大学業界の研究を兼ねて私立大学の情報も得ておくことをオススメします。

まとめ:筆記試験対策は半年間の勉強が目安

国立大学職員の試験対策・勉強時間について、解説してきました。

公務員試験と同様、時間をかけた対策が必要ですが、過去問を確認すれば自分にあった効率のよい対策ができます。

筆記試験はボーダーを1点でも超えることが大事なので、「捨てる」勇気を持って対策をしましょう!

ちなみに、この対策法は「公務員試験」でも推奨されています。「公務員試験対策」の書籍はたくさん出ているので、公務員関連の本を立ち読みしてみるのもいいと思います。

国立大学法人職員採用試験には、6ヶ月以上の勉強時間が必要といわれているため、通信講座を利用すると効率的に学習を進めることができます。

志望動機の書き方や面接対策ができる講座もあり、公務員との併願を考えている人はぜひ検討してみてください。おすすめの通信講座を紹介している記事も読んでいただけると嬉しいです。