大学職員で在宅勤務可能な求人は少ない|大学のテレワークの状況を紹介

大学職員で、在宅勤務・リモートワークを中心に仕事を行っている人は少ないです。

新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が推進されましたが、2022年以降は多くの大学で従来の対面型授業中心に授業形態を戻しています。

学生が大学で勉強・サークル活動等を行っているので、大学職員も「出勤」が基本になっています。

- 大学職員でテレワークでできる仕事はあるが、窓口対応のために原則出勤

- 「縦割り」「電子決裁の未導入」等の課題からテレワークが基本となる可能性は低い

- テレワーク可能な大学の求人はほとんどない

大学職員の在宅勤務・リモートワークの実施状況を解説していきます。

大学職員のテレワーク・在宅勤務(2025年6月現在)

自宅で仕事を行う「在宅勤務」は2020年以降普及し、大学でも在宅勤務が推奨され、当初は在宅勤務専用の「在宅用パソコン」が支給されました。

その後、個人用PCがデスクトップから持ち運び可能なラップトップ型に変わり、形式上どこでも仕事ができるようになっています(筆者の在籍する大学)。

また、在宅勤務に関する規程も整備され、制度上は申告することで在宅勤務が可能になっています。

「テレワーク」「リモートワーク」「在宅勤務」に関しては、それぞれ以下のとおり定義されることが多いです。

【用語の定義】

- テレワーク・・・情報通信技術を利用した、時間や場所を有効活用した柔軟な働き方

- リモートワーク・・・職場を離れて働くこと(カフェでの作業や地方移住などを含む)

- 在宅勤務・・・職場を離れて、自宅や実家などで働くこと

本記事では用語の違いはあまり気にせず、「職場である大学以外の場所で働くこと」とします。

在宅勤務は育児・介護等、事情のある職員が中心

制度上は、在宅勤務が可能になったものの、実態としては、定期的に在宅勤務を行っているのは全職員の1割以下に留まります。

在宅勤務を行うことができるのは以下のようなケースです。

- 子供の通院の予定があるため

- 午前中に年休、午後にテレワークというような使い方

2022年度以降、全面的に対面授業が再開したため、キャンパス内には多くの学生がいる状況です。2020年頃に比べ、窓口に問い合わせに来る学生も増えているため、在宅勤務をしにくくなっています。

データ入力や書類作成など在宅でできる仕事は多い

大学職員の仕事というと、学生窓口対応のイメージを持っている人が多いかもしれませんが、実際には、学生に関わらない人事関係・会計関係・施設関係の職種が7割以上を占めます。

会計も人事も書類上のやりとりがメインですから、在宅で行うことができる業務は多いです。

- データの取りまとめ、会議資料作成

- 人事システム・会計システムへの入力

- 各種メール問い合わせ対応

しかし、大学で活動する「教員と学生のサポート」を行うのが大学職員の役割ですから、授業・研究が大学で行われている以上、在宅勤務が中心になるということはないでしょう。

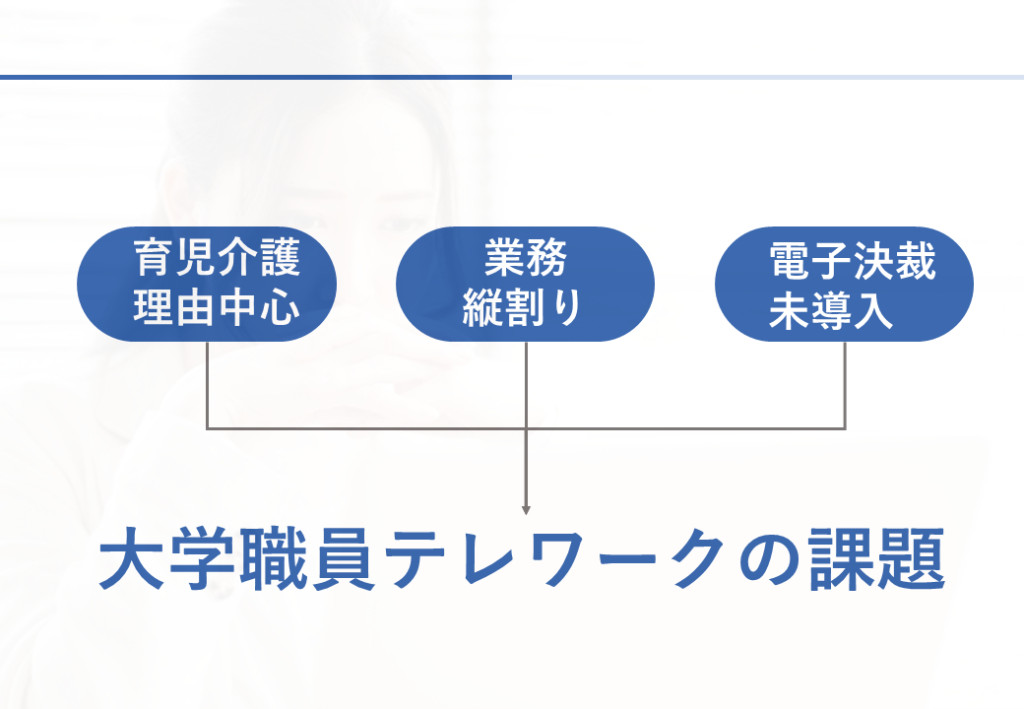

テレワーク・在宅勤務についての大学の課題

学生・教員が大学に来ている以上、大学職員として「在宅勤務」を増やすことは難しいのが現状です。

その他に「業務の縦割り」「電子決裁の未導入」「育児・介護理由中心」などの問題もあります。

縦割りで業務が行われている

大学の「縦割り業務」がテレワークの推進を邪魔をしています。

学務係に担当が5人いたとしても、以下のように業務が縦割りで分担されています。

- 学部の授業・成績担当

- 大学院の授業・成績担当

- 入試・オープンキャンパス担当

- 国際交流・留学生担当

- 学生支援・奨学金担当

例えば、学生支援・奨学金担当は窓口で国際交流に関する相談を受けても、国際交流担当に話を流します。他の職員の仕事の状況を把握していないことが多いからです。

在宅勤務で担当者が不在の時は、出勤者の柔軟な対応が必要ですが、それができないのが大学職員の課題です。

これが、大学の事務職員が無能と言われている理由かもしれません。

電子決裁が導入されていない大学が多い

大学は未だに印鑑で決裁していることが多いです。

※「決裁」とは・・・

事務手続きを行う上で、文書の発行等を行うのに、上司に文書上で確認をとることをいいます。通常、紙媒体で参考書類などを添付して、「押印」による承認をもらう。

紙・印鑑不要で、システム上で手続きを行う「電子決裁」も普及し始めている。

在宅勤務の導入に合わせて、電子決裁の導入も検討されましたが、情報漏洩等のリスクから先遅りになっている大学が多いです。

大学は平均年齢が高い職場であり、紙で確認する文化が根強くあります。

全てが電子決裁になり、どこにいても「書類の確認ができる」という状況は遠い未来のような気がしています。

文部科学省からの要請があれば、大学としても本腰をいれて、電子決裁が導入される可能性はあります。

在宅勤務は育児・介護理由中心

在宅勤務を行うことができる規程や就業規則は整備されているものの、実態は「育児・介護」などの理由がある職員に限定していることが多いです。

独身の職員や子育てが終わっている職員からすると不公平感が強く、本当に必要な職員にとっても在宅勤務を利用しにくいという問題もあります。

【参考】2020年在宅勤務が推進された時の大学職員

参考に2020年、在宅勤務が推進された時の大学職員の働き方についても紹介します。コロナ禍での方針について「文部科学省」から指示がありました。

【参考】

大学は「国が認めた高等教育機関」です。

自由な教育・研究機関となっていますが、その運用は「文部科学省=国」の指示で行われています。

文部科学省が許可した定員を募集し、定められたルールの中で入試を行い、定められたルールの中でカリキュラムを組んでいます。

文部科学省からの通知に従い、大学内で「コロナ禍の対応」を行います。以下のようなものです

- 小学生以下の子供を育てる職員には必要に応じて、特別休暇をとらせること

- メディア授業を推進し、対面授業は必要最低限にすること

国がテレワークを推進しているので、大学としても教員・職員にテレワークを促すことになりました。

学生情報漏洩の懸念などから、「在宅での勤務」を中心に考えられ、カフェなどでのリモートワークは認められていません。

コロナ流行の半年後あたりから、通常授業を再開。感染者数を確認しつつ、メディア授業と対面授業をミックスして授業を行っており、2022年度には多くの授業が、対面授業に戻りました。

大学教員のテレワークの状況は?

教員のテレワーク状況は文系・理系で大きく異なります。

- 文系・・・メディア授業中心、文献での研究中心ならばテレワーク可能

- 理系・・・実験機器は大学にあり、毎日のデータ収集などのためテレワークは難しい。

理系の教員は実験などの授業が多く、大学の実験施設を使うため、テレワークを行っている人は少ないです。一方で、文系の教員ではほとんど大学に来ていない人もいます。

まとめ:大学職員は在宅勤務が少ない

ITなどの分野に比べると、在宅勤務が少ないのが「大学職員」の仕事の現状です。

「学生が学び」「教員が研究する」ことを支えるのが大学職員の役割なので、学生・教員が大学内で授業・実験・実習をしている限りは完全なテレワークとはならないでしょう。

求人サイトなどを見るとわかりますが、在宅勤務での大学職員の求人はほとんどありません(在宅勤務可能という求人ならありますが、勤務の一部でしょう)。

在宅勤務は少ないとはいえ、大学職員の仕事は働きやすい「ホワイト」な労働環境なので、就職・転職先としてはオススメできます!

大学職員の試験対策に関しては以下の記事などを参考にしてみてください。

【関連記事】国立大学法人職員の試験対策!筆記試験の勉強時間は6ヶ月が目安

【関連記事】大学職員の面接対策のコツ!質問の定番5つと志望動機のポイント

【関連記事】国立大学法人で受かりやすい穴場はどこ?難易度ランキングも解説

【関連記事】国立大学職員を辞めたい人へ!辞めてよかった理由・退職の体験談を紹介