国立大学職員を辞めたい人へ!辞めてよかった理由・退職の体験談を紹介

大学職員は福利厚生が整っていて、安定している仕事のため一般企業より離職率は低いです。

それでも毎年一定数、離職する人がいます。

本記事では「国立大学職員を辞めてよかった」という転職事例や転職理由を紹介します。

- 国立大学職員を「辞めてよかった」と言う人は多い

- 筆者の周りで大学職員から転職した人の体験談を紹介

- 大学職員をやめたいなら、副業に挑戦か公務員転職がオススメ

筆者は10年以上大学に勤めていますが、近年30代前半以下の離職者が増えている傾向にあり、筆者の同僚でこの2年でも5人ほど離職者がいます。

※2022年頃までは同僚・後輩の退職者はほとんどいませんでしたが、2023年以降転職者が増えているように感じます。

国立大学を辞めた人の話を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

大学職員から転職した事例

まず、全体的な傾向ですが、国立大学職員の退職者の半数以上が同業界・類似業界に転職しています。

- 別地域の国立大学

- 私立大学

- 独立行政法人

- 公務員

その中でも、異業種に転職している方がいますので、その事例を紹介します。

年収が下がったり、休日が少なくなったりすることもある中で、やりがいやスキルを求めて転職をしている人はいます。異業種に転職している人の多くが「辞めてよかった」と話しています。

大学職員は印象がいいため、リクルートエージェントなどに登録して、リクルーターから非公開求人を紹介してもらったという例が多いです。

20代女性:公務員(県庁)に転職

文部科学省への出向経験があり、大学本部の主要部署で活躍していたマスミさんは、30歳を手前に近県の県庁に転職しました。

コツコツと地道に仕事をこなすことが得意で、気が効く性格のため、評価が高い若手の女性でした。

【退職理由】

- 頑張っても周りと評価に差がつきにくい

- 当時の上司が無能で、仕事を頑張るモチベーションがなくなった

このような理由から、公務員試験を受けて転職していきました。以下の記事で詳しく紹介しています。

20代女性:会計事務所に転職

大学職員は安定しているものの、昇給のスピードが遅いため、若いうちに見切りをつけて転職するケースもあります。

20代で大学職員から転職したエリナさんは、税理士資格の取得を目指して会計事務所に転職しています。

会計事務所に勤めながら、税理士資格の取得を目指して勉強しているそうです。

資格取得のため転職したものの、転職先の仕事が忙しく、ホワイトな大学職員として勤務しながら資格取得を目指してもよかったと話しています。

税理士・社会保険労務士・司法書士などの国家資格取得の腰掛けに、大学職員として勤める人も中にはいます。

20代男性:SE(システムエンジニア)に転職

大学職員をやっていてもスキルがつかないということで、SEに転職したのが洋一さんです。

「大学にずっと勤めていても、教授に嫌われたらゲームオーバーかも」と心配していました。

スキルがないと転職をする選択肢もなくなるため、スキルがつくシステムエンジニアに転職しました。

給与は同程度の転職先だったといいます。20代であれば未経験で採用してくれる会社も多いので、早い決断は正解だったと話しています。

事務職員というスキルがつきにく仕事に不安な人は、システムエンジニアに転職した洋一さんのインタビュー記事を読んでみて下さい。

30代男性:パワハラを受けて塾講師に転職

3人の子供を育てるノリオさんは夫婦で同じ大学の職員でしたが、パワハラを受け、塾講師に転職しています。

30代で子供3人が大変な中、部署の課長からのパワハラを受けました。

度を超えた暴言や、記録に残るようなパワハラではないものの、細かすぎる上司の指摘と精神を止むような言い方に耐えられなくなってしまったと言います。

幸い、奥さんも大学職員なので最低限の世帯収入を保ち、やりがいを感じられる塾講師に転職しました。

ホワイト企業である大学職員だからといって、パワハラ・セクハラが無いとは限りません。人間関係に悩んだ時の対処法を含めて、ノリオさんのインタビュー記事も読んでみて下さい。

国立大学職員が一生安泰とは思わないほうがいいかもしれません。

40代女性:教育費に目処が付きNPO法人へ転職

40代を過ぎると転職する(できる)人は一気に減りますが、第二の人生を歩むために転職する人もいます。

ショウコさんは、課長にまで出世しましたが、本当にやりたい仕事をやるためにNPO法人に転職しました。

共働きで夫婦ともに40代で管理職になっているため、家計には比較的余裕があり、子供の教育費に目処がついたといいます。

教育費や将来の貯蓄が目標額に届いた段階で、やりたい仕事にチャレンジしたり、地元に帰ったりする職員もいます。40代であれば早期退職制度を利用できるケースもあります。

40代で早めに国立大学職員を辞めてやりたい仕事をする、好きな場所で仕事をしているという体験談です。

大学業界内での転職

「私立大学から国立大学」「国立大学から私立大学」に転職する人もいます。

- 国立大学・・・みなし公務員の安定性と知名度が魅力

- 私立大学・・・高年収を狙える人気のホワイト業界

大学職員の経験をアピールしやすいため、転職先としては狙い目になります。転職の求人は少なく、応募者は多いので情報収集は必須です。

関連記事:国立大学から私立大学に転職した事例!大学職員が年収アップする方法

関連記事:私立大学から国立大学に転職した事例!30代大学職員転職のリアル

その他、以下のような転職をしている人もいます。

- 大学で担当していた法務関連の知識をアピールし、法務関係の独立行政法人に転職

- 仕事で手を抜いていたら職場に居づらくなり、未経験の広告会社に転職

- 土日出勤当たり前の激務が嫌で、年収を下げて法律事務所に転職

国立大学職員を辞めてよかった理由3選

国立大学職員を辞めてよかったという理由は主に以下の3つです。

- スキルアップの意欲が湧く

- 裁量のある仕事ができる

- 魅力的な人と仕事ができる

大学という職場から飛び出して、知らなかった世界を知ることができたと話す人が多いです。

スキルアップの意欲が湧く

大学職員の給与は年功序列で、頑張りが給与に反映されにくい制度になっています。

民間企業に転職した人は、インセンティブ報酬を得るために遅くまで残業したり、難関資格に挑戦したりしている人が多いです。

自分にしかできない仕事をしようと、やる気に溢れています。

裁量のある仕事ができる

大学職員の仕事は、法令や規程に準じて事務を行っているため、個人の裁量が小さいです。

民間企業では、法令遵守はほどほどに売上を作ることが求められるため、やりがいがあるといいます。

些細なことでも、決裁(上司の承認)をとっていた大学時代の仕事は無意味だったという人もいます。

魅力的な人と仕事ができる

大学教授の魅力と、ビジネスマンの魅力は違うと感じる人は多いようです。

偉大な研究成果を残している教授が大学にはいますが、人の心を動かすビジネスマンが民間企業にはいます。

大学職員での仕事では経験しないような、リーダーシップ・コミュ力を目の当たりにして感動することもあるようです。

国立大学職員を辞めたい場合は?

国立大学職員の転職事例を紹介してきましたが、すぐに辞めるのはもったいないという気持ちもわかります。やはり大学職員は待遇のいい仕事だと思います。

- 安定した仕事(給与・休暇制度・福利厚生)

- 人間関係・労働環境の相談も容易にできる

- 誰でもできる業務内容が多く、精神的な負担は少ない

将来性が不安という考えもありますが、空いた時間でスキルを身につけたり、副業として始めてから転職するほうがよいと思います。

- TechAcademy [テックアカデミー]などのプログラミングスクールに挑戦

- クラウドワークスやココナラでデータ入力やライターの仕事をしてみる

- 難関資格に挑戦

もちろん、人間関係のストレスなどがある場合は大学をすぐに辞めても問題ありません。ただし、利用できる制度はしっかり利用してから辞めるべきだと思います。

「大学の就業規則の確認」「ハラスメント相談窓口への相談」などから始めると良いでしょう。雇用保険の制度や、必要に応じて休業なども利用しましょう。

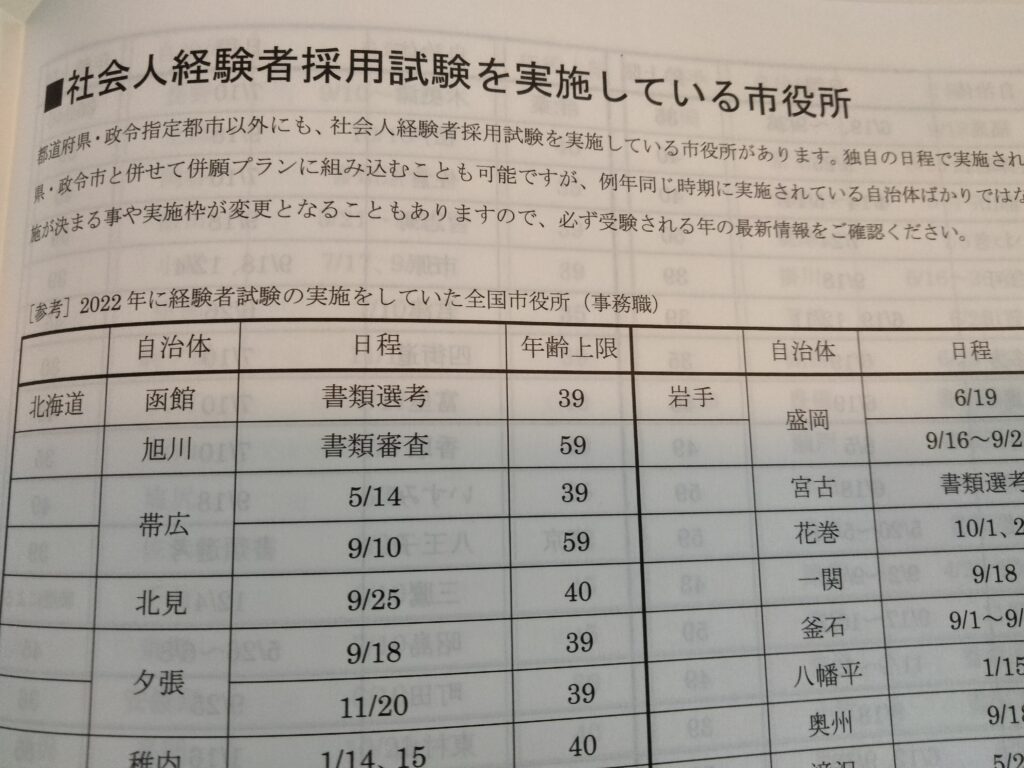

キャリアアップの転職先を探すのであれば、公務員が年収的にも待遇的にも候補になります(近年では社会人採用を増やしている自治体が多く、年齢に関係なく可能性があります)。

国立大学職員を辞めるのはもったいない?

大学職員をやめられないのは以下の感情が引っかかているからだと思います。

- 大学職員を辞めたら、高待遇の仕事につけない

- せっかく採用されたのに辞めるのはもったいない(サンクコストバイアス)

大学職員を辞めたら高待遇の仕事につけない

大学職員は福利厚生が充実していて、年収も平均以上あるホワイトな職場環境と言われます。

高待遇ではありますが、専門性があるわけではないため、転職先が見つかりづらいのは事実です。高待遇を捨ててまで、やりたいこと(もしくは嫌なこと)があるかを考えましょう。

【考えられる選択肢】

- 給与もいいし、休みも取りやすいが、将来性に不安があるから辞める

- 年収アップの転職は難しいため、不満はあるが辞めない

- 仕事をしながら、他の選択肢を考える

より良い求人に応募できるように資格を取得する、副業で小さく始めてみるなど、「辞める」以外の選択肢がないか考えるのもいいでしょう。

実際に、転職で年収がアップした人はほとんどいません(年収が同じランクはよくいます)

サンクコストバイアスに囚われていないか

サンクコストバイアスとは、「過去に支払った時間・費用を考慮に入れて考えてしまうこと」をいいます。

本来であれば、「現在の仕事」と「転職先の仕事」の状況を比較する必要がありますが、「現在の仕事」を(数百時間の勉強をして勝ち取った仕事)と過大評価をしてしまいがちです。

過去にかけた時間・費用を無視して、「現在の仕事」と「転職先の仕事」を比較しましょう。

- 転職先のほうが年収はいいけど、大学職員になるのに苦労したから・・・

- 労働環境はよくないけど、親族や友人に自慢できる仕事だから・・・

など考えてしまうと、「辞めるのはもったいない」と考えてしまうことがあるので、注意しましょう。

まとめ:国立大学職員を辞めるのにも情報収集から

大学職員の転職事例について、紹介してきました。

「離職率が低く、福利厚生も整っているホワイト職場」が大学職員の仕事です。

もし「辞めたい」と思っても、働き方を変えられる制度が整っていますし、相談窓口もあるのでよく考えることをおすすめします。本記事内で紹介した退職者へのインタビュー記事も読んでもらえると参考になるかと思います。

よく考えた上で転職するのであれば、大学職員の経験が活かせる転職先として「公務員」は有力候補になります。

- 国立大学で経験した事務職の能力が活かせる

- 給与・待遇ともに国立大学職員より上

- 初学者に比べて、筆記試験の突破が簡単

20代であれば通常の採用試験を受験できますし、30代以上でも近年は社会人採用を取り入れている自治体が増えています。

無料の資料請求でもらえる「公務員転職ハンドブック」では、社会人採用を受け入れている市役所の一覧が掲載されていて役に立ちます。

公務員転職を検討している方は、ゲットしておくといいでしょう。

電話番号の入力は任意で、無料でもらえる