国立大学法人職員・教授の退職金はいくら?計算方法を解説

大学職員は近年人気の仕事で、ホワイトな仕事と言われます。また、大学教授は高給取りで憧れの職業です。

本記事では、現役国立大学職員の筆者が10年間働いている中で知った国立大学職員・教員の平均退職金額を紹介します。

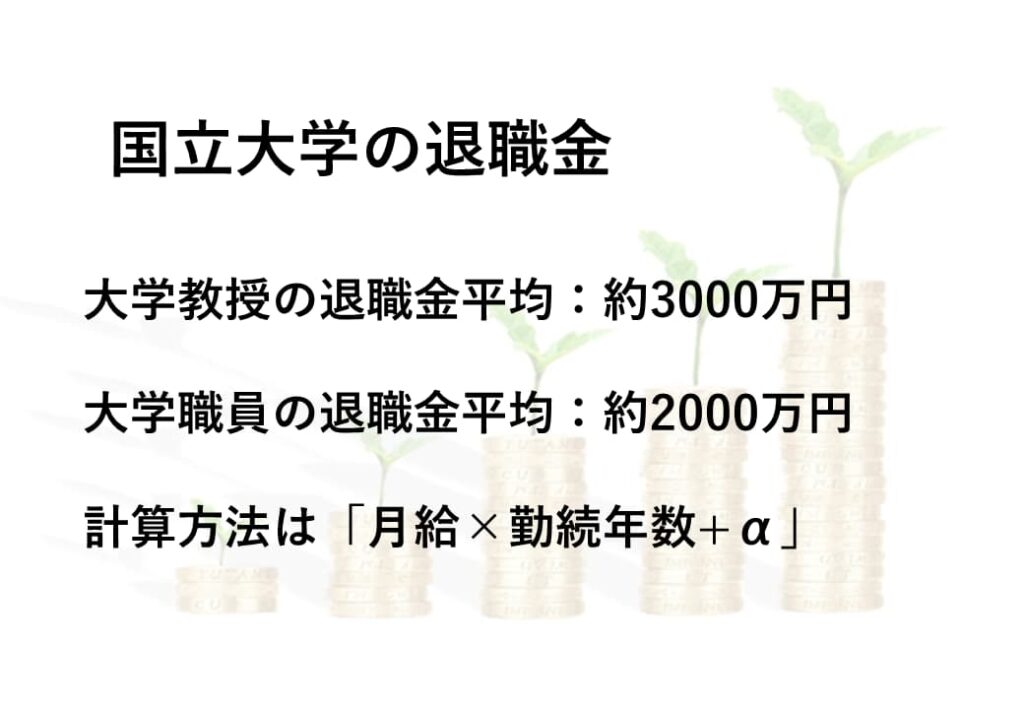

- 国立大学職員の平均的な退職金は、平均2000万円ほど

- 国立大学教授の退職金は、平均3000万円ほど

- 国立大学の退職金は、「月給×勤続年数+α」で決まる

退職金の計算方法は就業規則などで確認できますが、自分の具体的な退職金額を知るには、人事部など職場で聞くしかありません。

職場の担当者に聞きにくい場合の対応方法を含めて、詳しく解説していきます。

国立大学職員・教員の退職金の計算方法

退職金のおおまかな計算方法は退職時の「月給×勤続年数+α」で、一般のサラリーマンと大きくは変わりません。

退職金の計算方法はホームページで見れる

まず、国立大学の退職金の算定基準は公開されています。

国立大学を始めとする公的機関では就業規則や給与規程が公開されていて、例えば、東京大学では「東京大学教職員退職手当規則」が検索で出てきます。

しかし、規程を読み解くのが大変です。以下、退職手当の支給額の条文の一部だけを紹介します。

(退職手当の支給額)

第3条 次の各号に掲げる事由(以下「退職事由」という。)により退職等した者に対する退職手当の支給額は、その者の退職事由及び勤続期間に応じた別表第1に掲げる割合を退職等した日におけるその者の俸給月額(俸給及び俸給の調整額の月額の合計額をいう。以下同じ。)に乗じて得た額(以下「退職手当の基本額」という。)に第3条の3により計算した退職手当の調整額を加えて得た額(以下「支給額」という。)とする。なお、支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1)

就業規則第17条の規定により自己都合退職した場合、同規則第22条第1項第1号から第4号及び同条第2項各号のいずれかの規定により解雇された場合、同規則第39条第6号の規定による懲戒解雇(以下「懲戒解雇」という。)をされた場合

(2)

業務外の死亡により退職した場合、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。以下同じ。)により退職した場合

(3)

業務外による傷病により退職した場合(前号に該当する通勤による傷病により退職した場合を除く。)

(4)

就業規則第18条の規定により定年退職した場合(定年に達した日以後定年退職日の前日までに自己都合退職した場合を含む。)又は就業規則第20条第1号の規定により雇用期間が満了し退職した場合

(5)

勤務箇所の移転により退職した場合

(6)

就業規則第22条第1項第5号の規定により解雇された場合

(7)

業務上の傷病又は死亡により退職した場合

これはほんの一部です。

- 勤続期間が○年を超えた分は別表に掲げる割合を乗じる。

- 基準とする給与は別の給与規程に記載する。

- 休職や欠勤があった場合は〇〇を減じる。

このような記載が多く、規程を理解して、自分の退職金額を計算するのは至難の業です。

大学職員が退職金額を算出する際には、エクセルで管理していますが、各種条件毎にシートを分けており、単純に「月給」と「勤続年数」だけでは正確な金額を出すことはできません。

退職金計算の原則は「基本給×勤続年数+α」

規程には難しいことが書いてあるのですが、原則として「基本給×勤続年数+α」という式に落ち着きます。

基本給と勤続年数はだいたいわかりますね。「+α」については、勤続年数が長いほど優遇されると思っていただければ大丈夫です。

単純な掛け算だけにならず、勤続年数が長いと加算額が大きい傾向があります。

例えば、40年勤めた国立大学職員の平均退職金額は2000万円ほどになりますが、基本給は40万円として勤続年数の40年をかけると、1600万円になります。

これに、長期間勤続の加算があって、退職金は2000万円ほどになります。

※定年退職でも、昇任が係長までで基本給が高くない、中途採用で勤続年数が短い等の職員もいるため、平均すると2000万円程度になります。

2018年の調査だと、1000人以上の大企業で35年以上勤めた人の退職金平均額は2435万円となっています。それに比べると大学職員の退職金額は低いと思われるかもしれません。しかし、部長などまで出世すれば、大企業の平均を越える退職金をもらえる場合もあります。

休業期間がなく高校卒業から42年間勤めて課長になっていれば、退職金は2500万円ほどにはなるでしょう。

【参考】総務省統計局「平成30年就労条件総合調査」

また、公務員の定年退職の退職手当金額が平均2,112万円なので、大きくずれていないことがわかります。

【参考】内閣官房内閣人事局「退職手当の支給状況」

同様に、40年勤めた国立大学教員(教授)の平均退職金額は3000万円ほどです。

基本給60万円×40年=2400万円になりますが、月給が高いことと長期間勤続の「+α」で3000万円ほどになることが多いです。

「+α」の額がわかりづらいので、次章で人事担当として働いていた筆者が実際に確認した額をお伝えします。

大学職員・教員(教授)の退職金の実例を紹介

大学事務職員・大学教員(教授)の退職金事例を紹介します。

38年勤続の出世しなかった職員 1800万円

国立大学職員の平均より少し下のケースです。

大学を卒業して60歳まで働くと勤続38年になります。出世して課長になっていれば、2500万円ほどになりますが、出世しなかったケースです(いわゆる窓ぎわ職員です)。

だいたい「基本給35万円×勤続38年+α」で1800万円という算定になります。

3年勤務の若手職員 30万円

国立大学職員に新卒で入職しても、早く転職する人もいます。

退職金が全く出ない会社もあるので、退職金が出るのはありがたいですね。しかし、「自己都合退職」では退職金が半額くらいになる傾向があります。

具体的には「基本給20万円×勤続3年÷2」で30万円ということですね。

自己都合だと半額になってしまうので、「早期退職制度」などを使えば、この半額になる事態を避けることができます。

※多くの国立大学は高齢化が進んでいるので、早期退職制度を取り入れています。

35年勤務の教授 3000万円

教員の退職金も紹介します。大学院の博士課程までを卒業して、30歳くらいから大学教員になる人もいれば、民間企業や研究機関を経て大学に勤める人もいます。

30歳から65歳まで勤めて、「基本給60万円×勤続35年+α」で3000万円ほどになります(国立大学教員は職員と異なり、65歳定年が通常です)。

教員は基本給の金額が大きいので、退職金額も勤続年数に応じて「+α」の金額も大きくなる傾向になります。

14年勤務の准教授 500万円

教員でも途中で別の大学に移る人は一定数います。

基本給45万円×14年が基本額となりました。定年退職であれば1000万円に近い金額になったでしょう。しかし、自己都合退職となったため、半額でほどで500万円の支給になりました。

「基本給45万円×勤続14年+α」÷2=500万円という計算です。やはり基本給が高いと+αが大きくなる傾向になります。

40代を過ぎて転職できるスキルがある方に限られますが、「早期退職+転職」は大きな退職金を得られるため、ぜひ検討してみるといいでしょう。

退職金の調べ方:人事部に聞くのが間違いない

国立大学職員の退職金の概算がわかった後に気になるのは、実際に「自分がいくらの退職金がもらえるか」ですね。

前述の通り、複雑に要素が絡むので自分での計算は諦めたほうが無難です。

退職金の金額は、大学の給与支払いを担当している人事部に聞くと教えてくれます。

理由は「退職後の資産シミュレーション」「住宅ローン」など

大学の給与担当部署に問い合わせをすれば、推定の退職金額を教えてくれます。

「退職金のおおよその額を教えて下さい」とメールをすれば問題ありません。

理由を聞かれることがありますが、以下のような理由で問題ありません。

【退職金額を問い合わせる理由例】

- 退職後の資産シミュレーションを行うため

- 住宅ローンを組むことを検討しており、銀行に求められた

- 加入保険の変更を検討している

転職を検討していて、辞めると退職金がいくら貰えるのか知りたいという人もいるでしょう。その場合も「住宅ローン」「保険の変更」を口実にするのは有効です。

銀行・保険会社に、◯年後に定年退職したときの見込額を求められていて、その金額によっては「金利」「保険料」が安くなる可能性があると言われたと説明すればOKです。

試算シミュレーターをもらえることもある

人事部の給与担当部署では、退職金額を試算するための「シミュレーター」をエクセルなどで持っています。

金額だけを教えてもらえるかエクセルシートをもらえるかは大学により異なりますが、あくまで見込なので、金額だけを教えてもらうケースが多いでしょう。

ちなみに、大学の部局長(学部長や事務部長)になると、退職手当も増額されることが多いです。額にして「+300万円」ほどです。

退職金をもらえる時期は原則、退職後

退職金は退職日(例えば、3月31日)にもらえると思っている人が多いかもしれませんが、実際は退職より1ヶ月程度後ということが多いです。

3月31日まで在籍があったことを確認し、銀行口座への振込手続きを行います。

結果として翌月の給料日などで支払われるケースが多いですが、正確な入金日は大学の人事部に確認しましょう。

私立大学の退職金は?

私立大学は首都圏の有名大学であれば、職員・教員ともに国立大学の1.5倍ほどの給与をもらっています。

給与が高いため、退職金額も高いです。一例ですが、以下のような額になります。

- 若くして教授になり、定年まで勤めた教員:約5000万円

- 新卒で大学職員になり、部長まで出世したケース:約4500万円

高年収・高い退職金を目指すのであれば私立大学に転職を検討するのもいいでしょう。

ここまで紹介してきた国立大学の退職金額についても、現役の職員・教員が数十年後に同様にもらえるとは限りません。国立大学は国からの運営費交付金が減らされていますし、財源の確保に苦労している大学が多いです。

給与の減額が難しい分、退職金を減額していく可能性は高いです。

現在の40代くらいの職員では、退職金が減らないうちに早期退職で退職金をもらおうと考えている人も多いです。

以下の記事では大学職員への転職にオススメの転職サイト・転職エージェントを紹介しています。

まとめ:定年まで勤めれば、退職金は2000万円以上

国立大学職員の平均定年退職金額は約2000万円、国立大学教授の平均定年退職金額は約3000万円です。

- 自分で退職金の具体的な金額を計算するのは至難の業

- 給与担当部署に退職金額を試算してもらうほうが早い

すぐにでも知りたいという方は、本記事で紹介している事例を自分にあてはめてみることをオススメします。基本は「月給×勤続年数+α」となります。

おおよその退職金金額は計算することができますが、必ずもらえるとは限りません。

転職して年収アップを目指す、iDeCoなどで資産運用を始めるなど、できることから始めてみるのがいいでしょう。

【関連記事】大学職員・教員もideco運用できる!現役国立大学職員の運用状況を公開

【関連記事】国立大学職員はやめとけ?10年以上勤めた現役職員の本音

【関連記事】留年した大学生の親の気持ちを聞いてみた!親の対応の正解は?

【関連記事】大学職員・教員の給与・昇給事情を紹介!私立と国立で異なる制度

【関連記事】大学職員のきつい部署・楽な部署・出世におすすめの部署を紹介

最後に大学業界・大学職員に関して紹介している新書で面白いものがあったので紹介します。

2023年に発売された『大学職員のリアル』という新書で、大学業界のことが「大学あるある」などを含めてまとめられていて興味深いものでした。