大学職員の採用は新卒では難しい?中途採用が求められる背景

大学職員での採用を目指す場合、「中途」と「新卒」では別の戦略をとるべきです。

- 中途採用者は「即戦力」、新卒採用者は「将来性」が求められている

- 中途採用のアピールすべきポイント・・・専門性、コミュニケーション能力

- 新卒採用のアピールすべきポイント・・・志望度の高さ、学生目線の意見

実際に大学職員として働いていて、中途で採用される人と新卒で採用される人の特徴は異なります。

本記事では、実際に大学事務の採用にも関わり職員歴7年以上の筆者が、「中途」と「新卒」それぞれのアピールポイントを紹介します。

多くの大学は新卒でも既卒でも募集を行っておりますが、新卒のみ・既卒のみを募集している大学もあります。

大学職員に新卒で採用は難しい?

「大学職員の採用に新卒は難しい」という意見がありますが、一理あると考えています。

- 大学によっては、新卒採用数よりも中途採用数が多い

- ビジネススキルのある既卒者が多く応募している

- 国立大学は、新卒も既卒も同じ試験を受験する

※「中途採用」には既卒採用、第2新卒採用も含み、本記事では同じ意味で扱います

新卒では難しいかもしれませんが、逆に言えば既卒の転職者を多く受けているということなので、長期的視点で採用を目指すのもありです。

新卒ではなるべく有名な企業に入り、情報収集をしつつ20代のうちに転職を目指すという考え方もあります。

大学職員に中途採用が求められる背景

大学職員は事務職の求人でありながら、中途採用を積極的に行っています。中途採用を積極的に行っているのは次の理由があります。

- 大学職員は新卒を教育するスキルが弱い

- 大学事務には一部専門性が必要な業務がある

- 中途採用のほうがコミュニケーション能力が高い

大学職員は新卒を教育するスキルが弱い

新卒で大学職員になると大学で行う研修を行いながら、スキルを身に着けていくことになります。

しかし、採用数が少なく、研修に潤沢な費用をかけられない大学は職員の教育力が弱いと感じています。

基本的なビジネススキルは大企業などの研修を受けていた人のほうが、新卒で入職した職員より身についているというのが現状です。

大学事務には専門性が必要な業務がある

スキルがつきにくい大学の研修ですが、大学職員が担う業務は専門性が必要です。

生物や化学の知識を使い実験室管理を行う技術職員はもちろん、留学生とのコミュニケーションに必要な語学力や情報系のスキルが必要な部署もあります。

学外の研修で、職員スキルを上げる取り組みが行われていますが、業務に必要な専門性を身につけられていません。

一部のスキルを持った職員は「中途採用」で雇用しています。

中途採用のほうがコミュニケーション能力が高い

大学職員は研修・教育制度が充実していないため、職員を育てることよりも能力のある中途職員を採用することに力を入れています。

民間企業を経験している方がコミュニケーション能力が高い傾向にあります。

筆者の同期の中途採用者にも、大手金融機関での営業経験者からサービス業での実務経験者など、コミュニケーションに長けた人材が多いです。

大手企業は研修も教育も充実していますから、「大学で育てるよりも、育った人を採用したほうがハズレがない」という考えなのでしょう。

新卒が大学職員を目指す際のポイント

既卒者が優遇されているように思われるかもしれませんが、優秀な人がいれば若い人を採用したいというのが大学側の本音です。

新卒採用は中途採用よりも難易度が高く感じますが、志望度の高さをアピールできれば充分に内定を獲得できます。

新卒採用者がアピールすべきポイントは以下の2点です。

- 大学への「志望度の高さ」

- 新卒ならではの「素直さ」「学生目線」

大学への「志望度の高さ」

志望度の高さが伝わる就活生は採用されやすいです。

新卒は、同時期に複数の企業の採用面接を受けるのが前提になっているため、大学側も「内定辞退」を想定しています。

「内定辞退」する就活生には内定を出したくないと考えているため、「志望度の高さ」が重要です。内定を出したら「絶対に来てくれる」と思わせることです。

「出身大学」であれば強い動機になりますが、そうでなくても「地縁」や「大学の特色」に絡めて志望動機をアピールできるといいでしょう。

新卒ならではの「学生目線」

新卒ならではのアピールポイントとして有効なのが「学生目線」です。

「今、学生である」ということが1番の強みです。学生らしい新鮮な意見は面接官の目にとまります。

【学生目線の意見の例】

- 本学は優秀な学生は多いが、留年している学生も多い。トップ層の能力を引き上げるプログラムばかりではなく、学生の質を底上げする仕組みづくりも必要ではないか?

- 他大学と比較して、メディア授業が充実しているのが嬉しい。対面授業に戻っても、メディア授業で復習できるようになっていると授業についていけなくなる学生が減ると思う。

このような学生ならではの「若い世代の視点」は積極的に面接などで伝えてみるといいでしょう。

さらに、職員になったらどのように大学に貢献していくかも伝えられると完璧です。

中途で大学職員を目指す際のポイント

中途採用で、アピールすべきポイントは以下の3点です。

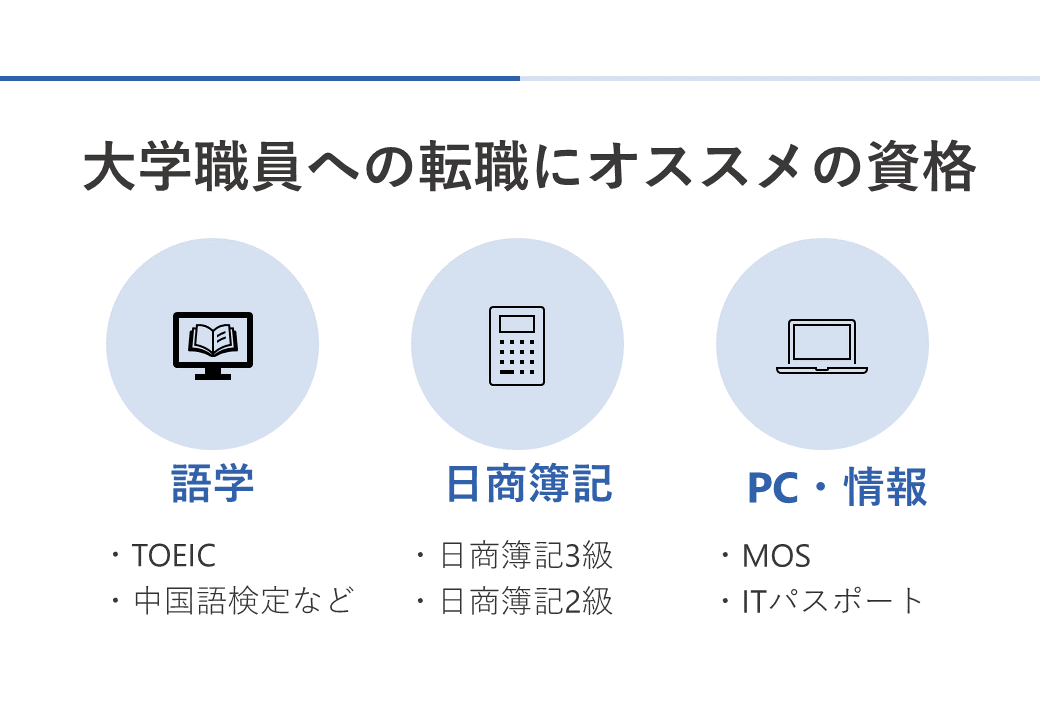

- 留学生、外国人研究者とのコミュニケーションがとれる語学力

- 大学のシステムを扱う専門的なITスキル

- コミュニケーション能力を含めた、大企業での経験

留学生とのコミュニケーションがとれる語学力

少子高齢化が進んでいる日本では、大学生の留学生割合が増えています。アジアを中心として諸外国の留学生が日本の大学で学んでいます。

留学生増加の状況で、英語や中国語を話すことができるのは大きな強みになります。

大学職員は高齢化が進んでおり、年配の人で外国語ができる人の割合は多くありません。留学生とのコミュニケーションがとれる職員は中途採用を含めて、優先して採用したいと考えています。

職員にTOEIC800点以上などの目標を課している大学もあります。

大学のシステムを扱う専門的なITスキル

専門的な「ITパスポート」などの資格があると大学職員としての転職でもアピールできます。

大学は莫大な機密情報を抱えています。年配の職員は情報セキュリティやプログラミングの専門的な知識はありません。

かといって、全てを外注できるわけでもないので、ITに関する専門的なスキルを持った職員が必要になります。

資格がなくても、「IT関係の部署で働いていた」「ホームページの作成ができる」などのスキルは積極的にアピールしたほうがいいでしょう。

コミュニケーション能力などの大企業での経験

大企業で勤務経験がある人も大学職員への採用に優遇されているように感じます。

大企業で数年の勤務経験があれば、「ビジネスマナー」や「コミュニケーション力」はあると考えているからでしょう。

数年で辞めているから「マイナス評価」ということはほとんどありません。

「地元に戻って働きたい」「将来性のある学生や教員のサポートがしたい」など明確な理由があれば問題ないです。

まとめ:中途と新卒でアピールポイントを分けよう

大学職員の採用には中途も新卒にも十分チャンスがあります。

- 新卒採用・・・志望度の高さ、学生目線の意見

- 中途採用・・・専門性、コミュニケーション能力

エピソードなどを交えて、ESや履歴書を作成して、面接に臨めば採用確率を高めることができます。

新卒は一括採用ですが、中途採用は夏から秋を中心に様々なタイミングで求人が出ます。

転職サイトの登録は、マイナビ転職・リクナビNEXT・リクルートエージェント・dodaの4社がおすすめです。以下の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。